Hanoï (VNA) – La désignation de secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti qui ne sont pas originaires des localités qu’ils dirigent constitue une mesure stratégique importante dans le perfectionnement du travail du Parti et du système politique. Cette orientation vise non seulement à prévenir les dérives et comportements négatifs, mais également à former une génération de cadres dotés d’une vision stratégique élargie et d’une pensée prospective, capables de renforcer les organes relevant du ressort central.

Ces dirigeants, qui exercent leurs fonctions dans des provinces ou des villes autres que leur lieu de naissance et de formation, acquièrent une expérience pratique précieuse, façonnant leur capacité d’adaptation, leur indépendance d’esprit et leur sens des responsabilités nationales. Cette pratique contribue à renforcer l’unité dans la direction et la gouvernance, de l’échelon central jusqu’aux collectivités locales, tout en consolidant la discipline et la cohérence du Parti dans son ensemble.

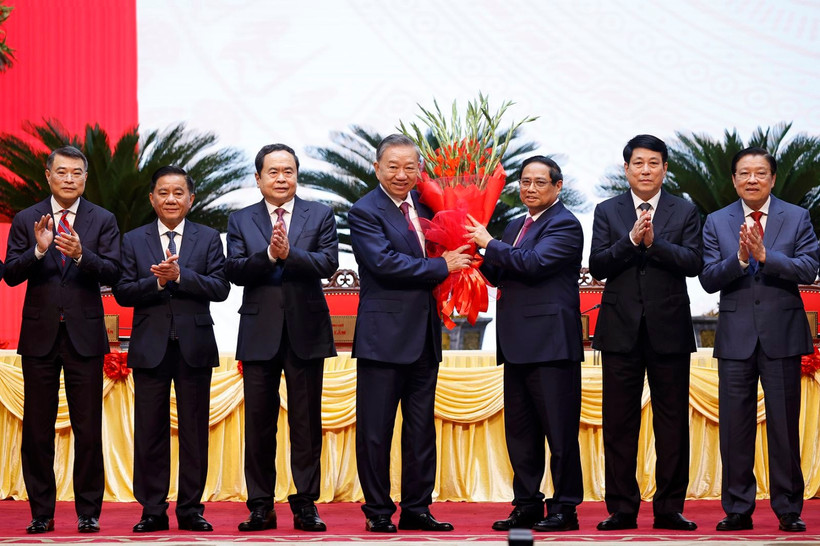

Originaire de Tay Ninh, Le Tien Chau a exercé la fonction de secrétaire du Comité provincial du Parti de Hau Giang pour le mandat 2016–2021, avant d’être transféré au poste de secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong pour la période 2021–2026. Lors du 1er Congrès de l’organisation municipale du Parti de Hai Phong (mandat 2025–2030), il a été désigné par le Bureau politique pour poursuivre ses fonctions de direction.

Selon Le Tien Chau, le fait de travailler dans deux localités différentes constitue une véritable « formation spéciale », lui offrant l’occasion d’enrichir ses connaissances, de confronter la théorie à la pratique et d’acquérir une compréhension concrète des réalités locales.

Faisant le bilan de cette expérience, il estime que chaque cadre transféré doit s’impliquer pleinement et sincèrement dans sa mission, non pas pour produire des résultats de façade ou attendre passivement la fin de son mandat, mais pour travailler avec détermination, passion et responsabilité.

« Lorsqu’un cadre souhaite véritablement se former et progresser, il doit s’engager pleinement dans l’action », souligne-t-il.

Dans le travail de direction, de gestion et d’administration, Le Tien Chau insiste sur la règle des « trois principes d’équité », c’est-à-dire la transparence (cong khai), l’impartialité (cong tam) et la justice (cong bang) dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la gestion du personnel, du développement socio-économique, de la défense, de la sécurité ou des relations extérieures.

En matière de gestion du personnel, il est essentiel, selon lui, de bien connaître les gens, d’évaluer correctement leurs compétences et leurs aptitudes professionnelles, afin de les placer aux postes appropriés et de leur permettre d’exprimer pleinement leur potentiel.

Il ajoute : « Ce qui importe encore davantage, c’est de bâtir un environnement de travail solidaire, responsable, bienveillant et professionnel, où chacun est prêt à s’engager collectivement pour contribuer au développement commun ».

De son côté, Nguyen Si Dung, ancien chef adjoint du Bureau de l’Assemblée nationale, estime que la politique consistant à nommer des secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti n’étant pas originaires de la localité concernée constitue à la fois une barrière institutionnelle contre la corruption dès sa racine et un levier organisationnel permettant d’élever les standards d’intégrité et d’efficacité du système administratif.

« Cette politique envoie un message clair et fort : le pouvoir doit être encadré par la conception institutionnelle, exercé avec discipline et transparence, et toujours orienté vers les intérêts nationaux et ceux du peuple, jamais au service d’intérêts particuliers ou de réseaux d’influence dits arrière-cour », précise Nguyen Si Dung.

Ainsi, cette orientation du Parti traduit une volonté politique déterminée : celle de verrouiller le pouvoir par la conception institutionnelle, d’assurer la transparence dans l’exercice des fonctions publiques et de préserver la pureté idéologique et organisationnelle du système politique, au service exclusif du peuple et de la nation.

Éliminer les réseaux d’intérêts et les intérêts de groupe

Cette mesure représente une étape institutionnelle majeure : elle marque le passage d’un modèle de gouvernance fondé sur la vertu individuelle à un modèle appuyé sur des règles institutionnelles de prévention des risques.

Lorsque le responsable d’un Comité du Parti n’est pas originaire de la localité où il exerce, les conflits d’intérêts sont neutralisés dès la conception du système, plutôt que d’être corrigés a posteriori par des mesures disciplinaires. Cette approche renforce l’objectivité des décisions publiques et protège en même temps les dirigeants eux-mêmes des pressions issues de relations de proximité, de liens familiaux ou d’obligations personnelles.

Sur le plan organisationnel, cette orientation contribue à rééquilibrer la chaîne verticale de responsabilité au sein du Parti, tout en limitant les risques de « protectionnisme local » ou de « fiefs administratifs souples ».

La rotation des cadres entre les provinces et les municipalités favorise l’émergence de normes de gouvernance uniformes, élargit la vision stratégique des dirigeants et réduit la dépendance aux réseaux d’intérêts locaux. Elle envoie en outre un signal fort : les fonctions de direction sont liées à une mission, non à des relations personnelles.

Un secrétaire provincial ou municipal « non originaire de la localité concernée » qui sait écouter, s’appuie sur les données factuelles et valorise les compétences locales, dispose d’une plus grande liberté d’action et d’une meilleure capacité de décision, notamment lorsqu’il s’agit de supprimer des privilèges injustifiés ou des avantages particuliers.

Lorsque le « triangle d’influence » entre pouvoir, relations familiales et entreprises locales est dissocié, le coût de formation d’un réseau d’intérêts personnels augmente considérablement, les pratiques opaques deviennent plus difficiles, et l’environnement économique gagne en transparence.

Cependant, cette mesure, à elle seule, ne saurait constituer une « baguette magique ». Pour garantir son efficacité durable, elle doit s’accompagner de mécanismes complémentaires : transparence du patrimoine et des intérêts, numérisation des procédures de passation des marchés publics, adoption d’indicateurs de performance (KPI) clairs, renforcement de la supervision par les Conseils populaires, le Front de la Patrie et la presse, ainsi qu’une discipline rigoureuse au sein du Parti.

Vu Manh Thang, membre du Parti à Hanoï, déclare : « Je soutiens pleinement la politique selon laquelle le secrétaire du Comité provincial ou municipal du Parti ne doit pas être originaire de la localité concernée. C’est une mesure efficace pour prévenir les dérives et les comportements menant à la corruption. Les relations de proximité peuvent parfois engendrer des intérêts de groupe et, de là, des pratiques malsaines ».

Pour le docteur Le Trung Kien, de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, « le fait qu’un secrétaire provincial ou municipal ne soit pas issu de la localité concernée envoie un fort message en matière de leadership. Il s’agit à la fois d’une barrière institutionnelle contre la corruption à sa source et d’un levier organisationnel pour élever le niveau d’intégrité et d’efficacité du système politique ».

La rotation des cadres entre les différentes localités contribue également à établir des normes de gestion cohérentes, à élargir la perspective des dirigeants et à réduire la dépendance à l’égard des réseaux d’influence locaux. C’est là une mesure institutionnelle de prévention qui, en même temps, sert de moteur d’amélioration de la gouvernance.

Toutefois, plusieurs observateurs rappellent qu’elle doit être accompagnée d’autres mesures globales, afin d’éviter les dérives observées par le passé lorsque certains cadres mutés continuaient d’être influencés par des intérêts particuliers ou des motivations personnelles, menant parfois à des violations de la loi.

Selon Vu Van Phuc, ancien rédacteur en chef de la Revue « Communisme », la clé réside dans la discipline morale et la volonté personnelle de chaque dirigeant et membre du Parti : « Un responsable qui ne sait pas se dépasser, se former et résister aux tentations de l’argent, du pouvoir ou des intérêts de groupe, ne mérite pas d’occuper un poste stratégique, même s’il n’est pas originaire de la localité où il exerce ».

Pour que les nouveaux responsables ne soient pas isolés au sein de l’appareil

La particularité de la mise en œuvre actuelle du principe des cadres dirigeants « non originaires de la localité concernée » réside dans son élargissement progressif : il ne s’appliquera plus seulement aux secrétaires des Comités du Parti, mais pourrait concerner à terme d’autres postes clés tels que président du Comité populaire, président de la Commission de contrôle ou chef de l’Inspection provinciale.

Selon plusieurs analystes, le fait de ne désigner qu’un secrétaire non originaire de la localité concernée peut parfois le placer dans une situation d’isolement, dépourvu d’une équipe d’appui solide, et le rendre vulnérable face à un collectif local déjà soudé depuis de nombreuses années. L’extension de ce principe à d’autres fonctions stratégiques crée ainsi une structure d’équilibre du pouvoir, empêchant que les « quatre pôles de pouvoir » d’une province – le Parti, l’administration, le contrôle et l’inspection – ne soient liés par un même réseau d’intérêts, limitant ainsi la formation de groupes d’intérêts fermés.

Lorsque les piliers – leadership politique (secrétaire du Comité du Parti), direction administrative (président du Comité populaire) et organes de contrôle et de supervision (Commission de contrôle, Inspection) – comprennent des responsables « venus de l’extérieur », les zones d’influence personnelles deviennent quasi impossibles à maintenir. Le contrôle croisé gagne en efficacité, réduisant les risques de complaisance ou d’arrangements tacites souvent observés entre acteurs locaux.

De plus, des dirigeants provinciaux ou municipaux issus d’autres régions ont tendance à aborder les problèmes avec un regard objectif et une vision globale, privilégiant les intérêts du développement commun plutôt que ceux d’un cercle relationnel particulier. La complémentarité entre ces cadres « extérieurs » et les équipes locales, plus familières des réalités du terrain, crée un écosystème de gouvernance équilibré, conjuguant vision stratégique et connaissance concrète des situations locales.

Lorsqu’un responsable n’est pas lié à des intérêts enracinés dans la localité, la pression du « devoir de loyauté personnelle » diminue, laissant place à une responsabilité pleinement assumée devant le Parti, le peuple et la mission de développement national. Cette approche renforce la confiance du public en un système de gouvernance fondé sur des règles équitables, et non sur des relations personnelles.

Toutefois, ce principe requiert des mécanismes d’accompagnement adaptés : transfert de connaissances locales, accès public aux données permettant une compréhension rapide des enjeux, et dispositifs de coordination favorisant l’intégration des nouveaux responsables afin qu’ils ne soient pas isolés, mais pleinement efficaces dans leur rôle.

Selon le professeur associé et docteur Nguyên Trong Phuc, ancien directeur de l’Institut d’histoire du Parti, l’esprit de cette réforme s’inscrit dans la continuité de la politique de réorganisation administrative des villes et provinces : « Tout le territoire appartient à la nation ; il n’y a pas de distinction entre +ma province+ et +la vôtre+. L’unité et la solidarité doivent prévaloir sur tout esprit localiste ».

Pour valoriser pleinement le rôle des secrétaires des Comités provinciaux et municipaux du Parti, Nguyên Trong Phuc souligne que la compétence, l’enthousiasme et le sens des responsabilités demeurent déterminants : « Un secrétaire, s’il est compétent et engagé pour le pays, peut rapidement s’imprégner des réalités locales. Il doit être un noyau de cohésion, un dirigeant juste, responsable et sincère ; dans ces conditions, tout se déroulera harmonieusement ».

Il ajoute que les secrétaires provinciaux « non originaires de la localité concernée » jouent un rôle essentiel dans la formation de futurs dirigeants nationaux : « Par leur expérience sur le terrain, ils développent une pensée stratégique plus large, une vision à long terme, et contribuent à renforcer l’encadrement central, non seulement pour le présent, mais aussi pour l’avenir ».

La mise en œuvre du principe selon lequel les responsables des organes majeurs ne sont pas originaires de la localité concernée représente une étape essentielle vers une gouvernance moderne et intègre, fondée sur la transition d’un modèle de gestion administrative vers un modèle de gouvernance au service des citoyens et des entreprises, dit le docteur Nguyên Si Dung.

Une gouvernance moderne repose sur l’intégrité et l’impartialité. Lorsque les dirigeants clés ne sont pas liés à des intérêts locaux, le risque de formation de « zones d’influence » se réduit, tandis que l’espace pour des décisions fondées sur les intérêts publics s’élargit. Cela permet de passer d’une administration de contrôle vers une gouvernance de service, centrée sur le citoyen et le développement durable.

Ce principe contribue aussi à transformer le modèle d’exercice du pouvoir, en passant d’une logique de gestion à une logique de stimulation du développement. Les cadres « venus d’ailleurs », moins soumis aux réseaux de relations traditionnels, sont plus enclins à innover et à expérimenter des réformes audacieuses. Ils deviennent des agents du Renouveau, capables d’orienter l’appareil d’État vers une gouvernance fondée sur les données, la transparence et le soutien au développement de la société.

Un dirigeant extérieur, non influencé par des relations de proximité, considère les citoyens et les entreprises comme des bénéficiaires du service public, et non comme des « connaissances » ou des « étrangers ». Son évaluation repose principalement sur les résultats économiques et sociaux, la satisfaction du public et la compétitivité de la localité. Cela exerce une pression positive sur l’appareil administratif, l’incitant à innover et à fonctionner de manière plus efficace.

En somme, cette orientation s’inscrit dans un effort global du Parti visant à reconfigurer la gouvernance nationale selon des standards modernes, où le pouvoir est contrôlé par les institutions, l’appareil d’État fonctionne sur la base de la responsabilité et de la transparence, et où l’objectif ultime demeure le développement, l’intégrité et le service au peuple.

Agir avec intégrité, consolider la confiance du peuple

La mise en œuvre de cette politique constitue une orientation juste et nécessaire. Cependant, comme l’a souligné la presse et de nombreux observateurs, cette démarche ne saurait être exempte de défis lorsqu’elle entre dans la phase d’application concrète.

Avant tout, lorsqu’un cadre dirigeant n’est pas issu de la localité où il est affecté, il peut être confronté à une certaine réserve, voire à une attitude de fermeture de la part de l’appareil administratif local. Si des mécanismes d’intégration, d’écoute et de concertation ne sont pas mis en place, le risque de « solitude au sein du collectif » est réel.

Chaque province, chaque ville possède par ailleurs ses propres spécificités économiques, sociales et culturelles. Un responsable nouvellement nommé a besoin de temps pour comprendre la population, le tissu économique et les dynamiques sociales profondes du territoire. En l’absence de dispositifs transparents de transmission d’informations et de soutien initial, ce déficit de compréhension pourrait affecter la qualité des décisions au cours des premiers mois de son mandat.

Dans le même temps, si le contrôle et la supervision ne sont pas suffisamment rigoureux, certains cadres extérieurs pourraient être tentés de nouer de nouveaux réseaux d’intérêts au lieu de démanteler ceux déjà existants. Une telle situation, loin de contribuer à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, risquerait d’engendrer de nouvelles formes de connivences plus complexes et plus difficiles à détecter.

Les responsables transférés vers des localités autres que leur région d’origine subissent également une pression considérable : ils doivent démontrer leurs compétences et surmonter les préjugés de « l’étranger ». Sans un mécanisme d’évaluation équitable et transparent, ces cadres pourraient se retrouver dans une situation paradoxale : « travailler beaucoup sans reconnaissance, ou peu mais sous surveillance constante ».

Pour que cette politique porte pleinement ses fruits, il est donc nécessaire d’encourager les nouveaux cadres à instaurer la confiance sociale à travers le dialogue public, la transparence et l’exemplarité de leur conduite. L’intégrité dans l’action, la cohérence entre la parole et les actes, ainsi que les résultats tangibles obtenus au service du peuple, constituent les fondements de cette confiance. Parallèlement, un système de supervision et d’évaluation clair et objectif doit être mis en place afin d’éviter que de nouveaux groupes d’intérêts ne se substituent aux anciens.

De même, la construction d’une culture organisationnelle ouverte et inclusive est essentielle : les cadres venus d’ailleurs ne doivent pas être perçus comme des « étrangers » au sein même de l’appareil qu’ils dirigent, mais comme des acteurs légitimes au service de l’intérêt général.

En parallèle à cette orientation, le Parti a récemment promulgué plusieurs règlements affirmant le principe selon lequel les cadres doivent être évalués et promus sur la base des résultats concrets de leur travail. Cette approche marque une double avancée dans la gestion du personnel. Si la politique des « secrétaires provinciaux ou municipaux non originaires de la localité concernée » permet de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’intégrité du système, l’évaluation des cadres selon les résultats de leur travail constitue, elle, un passage décisif d’un mode de gestion formel à une culture de la performance mesurable et vérifiable.

.

L’enjeu majeur réside dans l’établissement d’un référentiel transparent et unifié : la valeur d’un cadre ne se mesure plus seulement au poste qu’il occupe, mais à sa capacité à créer de la valeur pour la population, les entreprises, les localités et le pays. Ce changement profond lie désormais pouvoir et responsabilité, responsabilité et résultat concret.

Dans le contexte où le Vietnam se fixe des objectifs de développement ambitieux – croissance rapide, durable et accession au statut de pays développé d’ici le milieu du XXIᵉ siècle – la qualité du corps des cadres demeure le facteur décisif. Ces objectifs ne pourront être atteints que si chaque responsable dépasse la simple conformité administrative pour devenir un véritable moteur du changement.

Etre évalué sur la base des résultats oblige chaque cadre à innover, à penser et à agir avec audace, à assumer pleinement ses décisions, et à considérer la satisfaction du peuple et des entreprises comme la mesure ultime de la réussite de son action. – VNA