Le Vietnam contemporain commençait son histoire. En schématisant, on pourrait la diviser grosso modo en deux périodes séparées par l’année-jalon 1986 : la période d’internationalisation et celle de mondialisation-régionalisation.

Internationalisation

Pourquoi "internationalisation" ? Parce que la première période est marquée par deux guerres de caractère international, baptisées "guerres d’Indochine", fondamentalement guerres de libération du Vietnam.

En réalité, ces guerres, la première contre les Français (1945-1954), et la seconde contre les Américains (1954-1975), s’inscrivent dans le contexte d’une lutte de libération nationale de 117 ans, lutte qui avait commencé avec l’attaque de Dà Nang (Centre) en 1858.

Pendant la période de colonisation française, tous les mouvements patriotiques vietnamiens ont échoué. La conclusion qui s’en dégage, c’est que le Vietnam ne peut reconquérir son indépendance par ses propres forces, il lui faut internationaliser sa cause.

Après la prise du pouvoir en 1945, Hô Chi Minh négocie en vain avec les Français. Ses propositions réitérées sont rejetées par la France soutenue par le bloc occidental de Washington. Le Vietnam n’a d’autre choix que de se rallier au bloc socialiste pour pouvoir poursuivre sa lutte visant l’indépendance. C’est ainsi qu’il a mené deux guerres d’indépendance dans le cadre de la guerre froide entre les superpuissances. Et que pendant deux décennies (jusqu’à 1975), le pays étant divisé en deux, le Nord subit l’influence de la culture socialiste et le Sud celle du capitalisme. Nous n’avons pas encore d’étude synthétique vraiment sérieuse sur les acculturations qui en résultent et sur l’amalgame culturel qui s’est opéré depuis la réunification nationale en 1975.

Dôi moi

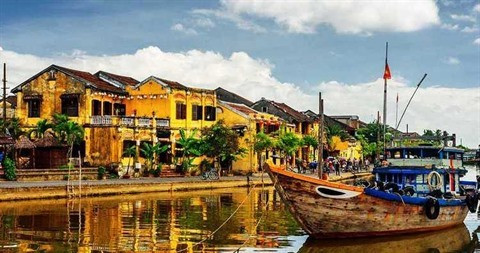

La vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam, au Centre), patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : VNA

La vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam, au Centre), patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : VNA Après une brève période d’euphorie qui a suivi la guerre, dès la fin de la décennie 70, le Vietnam va connaître une crise économique de 15 ans (jusqu’à 1995), crise très grave qui le met à deux doigts de la banqueroute. C’est la politique de Dôi moi (Renouveau) lancée en 1986 qui l’a sauvé. Ces réformes présentent quelque analogie avec la perestroïka russe. Elles ont réussi tandis que la dernière a failli. Ce n’est pas parce que les Vietnamiens sont plus intelligents que les Russes, mais tout simplement parce qu’ils sont plus pauvres qu’eux.

Pour réaliser leur perestroïka, les Russes ont besoin de capitaux, d’une technologie et d’experts up-to-date… afin de restructurer leur économie industrialisée, et les Occidentaux ne sont pas prêts à les aider sincèrement.

Le cas du Vietnam est plus simple. Pour redresser l’économie de ce pays d’agriculture arriérée - 80% de la population vit encore à la campagne - il s’agit simplement de changer de méthode de production. Tout en maintenant le secteur d’État, on favorise la création d’un secteur privé compétitif : la terre est rendue aux paysans, le commerce, l’artisanat et la petite industrie privée sont encouragés. L’exportation en 1989 de deux millions de tonnes de riz et d’un million de tonnes de pétrole annoncent un décollage économique préliminaire.

Intégration

C’est dans cette conjoncture que le Vietnam contemporain s’est engagé dans sa seconde période à partir du Dôi moi de 1986, période marquée par la mondialisation (intégration dans le système mondial), la régionalisation (adhésion à l’ASEAN) et la participation à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Mondialisation ? Avec d’autres pays du monde, le Vietnam se doit de contribuer à modeler une mondialisation à visage humain. Le système mondial engendre une crise sociale et écologique, surtout au détriment des pays pauvres, dont l’issue peut être fatale pour le genre humain.

Au Vietnam, le Dôi moi, basé sur l’adoption de l’économie de marché et la politique de la porte ouverte à tous les pays du monde, a revitalisé l’économie nationale. Il a son côté négatif : l’économie de marché favorise la compétitivité mais déchaîne en même temps une vague d’individualisme sans précédent, la course à l’argent, le rejet des valeurs traditionnelles, surtout de la part des jeunes générations.

À l’orée du XXIe siècle, face à la mondialisation, il est urgent que la culture vietnamienne assure un développement harmonieux de l’économie et de la culture. La modernité doit aller de pair avec la préservation de l’identité culturelle. C’est dans ce sens que le Vietnam a opté pour le mot d’ordre : œuvrer pour "la richesse du peuple, la force du pays (pour se défendre), la construction d’une société basée sur l’équité, la démocratie et la civilisation". Formule pragmatique, sans connotation idéologique, susceptible de rallier toutes les couches de population et les Vietnamiens d’outre-mer. - Huu Ngoc/CVN/VNA