Pour trouver une issue à la crise socio-morale due à trois décennies deguerre, à l’assaut du mode de vie occidental et à l’adoption du marchélibre, nous mobilisons, comme nous l’avons fait pendant les dures annéesde la lutte pour l’indépendance, d’anciennes valeurs nationales tellesque celles du village traditionnel.

Très fort sentiment de communauté

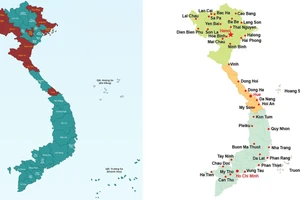

Au long des siècles, la nation vietnamienne s’est formée parl’essaimage de villages (compris dans le sens de communes rurales),unités politiques, sociales et économiques où s’est forgée la solidaritédans les combats incessants à la fois contre la nature et contre lesenvahisseurs. Un très fort sentiment de communauté a uni l’individu àses semblables, à l’échelle de la famille, du village et de l’État quin’est qu’un ensemble de villages. Il a permis à une population adonnée àla culture du riz en terrain inondé d’entretenir des ouvragesd’hydraulique de grande envergure, à un petit peuple de tenir tête auxpuissantes hordes mongoles au XIIIe siècle et à d’autresinvasions. La guerre du peuple s’est toujours appuyée sur le réseauinextricable des villages. Dans les pays où la défense repose sur lescitadelles urbaines, la chute des forteresses entraîne la débâcle. Parcontre, au Vietnam, chaque village est un bastion.

En 1886, la résistance du complexe défensif de Ba Đình (à Thanh Hoa,dans la partie septentrionale du Centre) formé de cinq villages reliéspar des tranchées profondes a stupéfié les troupes coloniales françaisesfortes de 3.400 hommes et appuyées par quatre canonnières. Sous lecommandement du capitaine Joffre (devenu maréchal), le siège a duré 35jours.

Rappelons aussi que pendant la première guerre d’Indochine, la grandemajorité des villages occupés servaient la cause patriotique, ce qui arendu Diên Biên Phu possible. Pendant la guerre américaine, Ngô ĐìnhDiêm s’est en vain évertué à démanteler les villages en créant les"hameaux stratégiques". L’USAF a bombardé sans résultat deux tiers descommunes rurales du Sud et du Nord.

Le sentiment communautaire a été par ailleurs renforcé par de nombreux facteurs.

Au plan administratif, le village constituait une organisation autonomedans l’État. Le pouvoir central représenté par les mandarins dedistrict se contenait de fixer pour chaque commune un chiffre déterminépour l’impôt personnel, l’impôt foncier, les corvées. Il appartenait auConseil de notables aidé d’agents administratifs élus de satisfaire àces obligations. Le village réglait lui-même ses affaires intérieures. "Les ordres royaux cèdent à la coutume du village", affirme un dicton.

Au sein du village, en dehors de la structure administrative, leshabitants étaient répartis en sept groupements (clan familial,groupement corporatif, hameau, etc.) dont le plus original était le giáp.Ce dernier, vestige de la commune agricole primitive, était uneassociation égalitaire et démocratique qui regroupait uniquement leshommes par classes d’âge (de la naissance à 18 ans, de 18 à 50 ans, àpartir de 50 ans), quels que soient leurs titres, leurs fonctions ouleur fortune. Le passage d’une classe inférieure à une classe supérieureconférait une plus grande considération. Pour éviter des débats souventorageux, les notables portaient parfois les affaires difficiles devantles giáp pour arriver à un consensus préalable.

Une autre institution démocratique de la vie villageoise, vestige ausside la commune agricole primitive, était la répartition périodique (3, 4ou 6 ans) entre les inscrits (dinh) des rizières communalesinaliénables et imprescriptibles. Le processus de privatisation de cedomaine public s’est effectué pour l’essentiel du XIIe au début du XIXe siècle. Les souverains ont toujours essayé de sauvegarder les terrescommunales pour limiter les risques de brigandage et de jacquerie ; lesbiens communaux rapportaient plus d’impôt (taux plus fort) que lesterres privées, ils permettaient de rétribuer les agents del’administration villageoise, de venir en aide aux vieillards, auxveuves, aux infirmes… À la veille de la réforme agraire des années 1950du XXe siècle, les rizières communales subsistaient encore dans les villages.

Traditions spirituelles et artistiques

Le village est également le dépositaire des traditions spirituelles etartistiques de la nation. Les ancêtres dont le culte est primordialdorment dans ses rizières. Chaque commune possède des temples dédiés àson Génie tutélaire (maison communale), à Bouddha (pagode), à Confucius (van chi),à une myriade de divinités et d’esprits (animisme et taoïsme dénaturé).Ces temples célèbrent au printemps et en automne des fêtes rituellesqui offrent autant d’occasions de communion et de liesse populaires. Ilsabritent la majorité des œuvres architecturales et sculpturalesanciennes du pays (80%). Nombre de villages artisanauxs’enorgueillissent de leur spécialité (soie, incrustation de nacre,sculpture sur bois…). Pendant les longues périodes de dominationétrangère (chinoise, française…), l’art national qui se confondait avecl’art populaire s’était réfugié dans les campagnes. De nombreuxmandarins et lettrés se retiraient dans leurs villages. Leurs créationslittéraires étaient à la fois savantes et populaires.

Malgré les aspects positifs que nous venons de présenter, le villagetraditionnel est loin d’être un modèle rousseauiste et acceptable àl’aube des temps modernes. Au début du XXe siècle, il restaitsynonyme d’exaction et d’oppression, de retard intellectuel, destagnation matérielle et morale. La démocratie dont nous avons parlén’était plus qu’un leurre. Les terres communales rétrécies ne jouaientplus leur rôle. La hiérarchie communale, renforcée par le confucianisme,compartimentait la société en cinq classes dont la plus nombreuse étaitastreinte à toutes les charges et corvées. Les coutumes relatives auboire et au manger, les rivalités de clans, la quête de la vainepréséance causaient des ravages. Les notables exerçaient leur tyranniederrière le rideau de bambous. L’administration coloniale a tentéplusieurs réformes formelles. Avant la Révolution de 1945, des lettrésconfucéens convertis aux idées de progrès ainsi que de jeunesintellectuels formés à l’occidentale ont critiqué violemment l’archaïsmede la structure villageoise.

Formation sociale pré-capitaliste, le village traditionnel Viêt révèleune économie nationale autarcique essentiellement agricole, dotée d’uneéconomie de marché restreinte et dépourvue de commerce extérieur. Malgréla langueur des côtes de leur pays, les Viêt n’ont jamais eu des âmesde navigateurs comme les Malais. L’absence du commerce extérieur afreiné systématiquement la poussée en avant de l’économie.

La Révolution de 1945, la réforme agraire des années 1950, lacoopérativisation agricole des années 1960 et les guerres de résistanceont profondément bouleversé le village traditionnel. C’est à nous qu’ilappartient aujourd’hui de recueillir les valeurs durables de cethéritage. - CVN/VNA